|

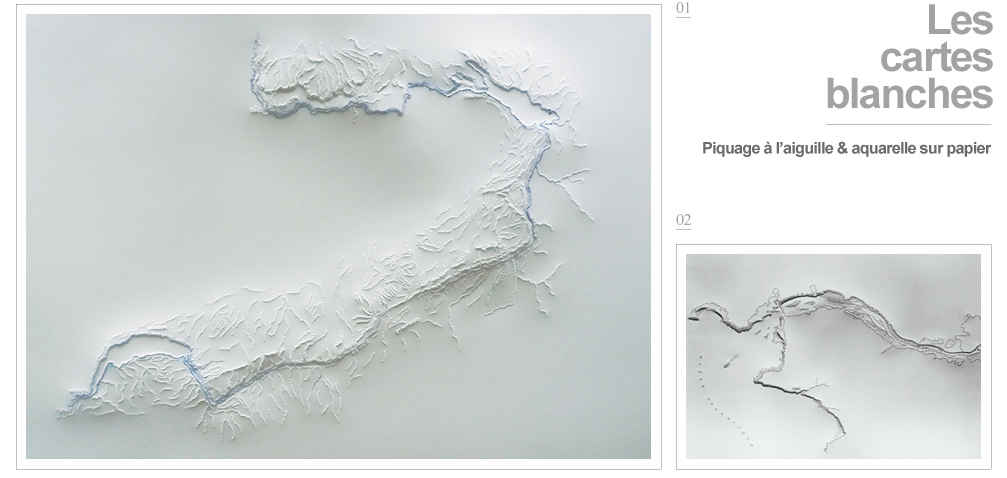

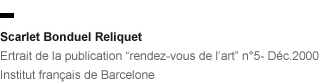

« Les cartes blanches » constituent un ensemble de dessins géographiques réalisés sur papier…Un atlas. Ces cartes figurent des montagnes, fleuves, côtes, îles et aussi des villes et des zones portuaires. ..

Réalisés avec des aiguilles (percing) ces dessins en relief et en creux épidermiques , suggèrent des parcours possibles dans des cartes de géographie.

|

|

Le cadre, l’échelle, la grille et les types de projection forment les invariants de la cartographie traditionnelle auxquels Éric Fonteneau déroge rarement. Si ils se réinventent avec lui c’est pour un monde sans heurt, sans conflits apparents, suspendu parce que sans autres frontières que les barrières que proposent les obstacles incontournables de la nature. Ses Cartes blanches sont souvent muettes, comme celles que nous devions renseigner dans le silence d’une classe d’histoire et géographie, lors de nos interrogations de cours. Mais l’artiste parle plutôt de son « album braille », car au mutisme de ses cartes répond l’expérience tactile du terrain, interprété par le gaufrage des piqûres d’aiguilles portées recto/verso à travers le papier. Remisée la phalange autoritaire pointée par les autocrates pour décider d’un but à atteindre sur un plan, les Cartes blanches de Fonteneau sont des parcours sensibles qu’on lit sous une caresse. Mais si l’« épidermie » terrestre de ses oeuvres incite fortement la pulpe des doigts à éprouver dans la sensualité d’un effleurement l’étendue d’un territoire, d’un parcours, d’un contour, l’amateur n’aura toutefois que ses yeux pour toucher, une invitation à déduire le visuel d’une intuition tactile, ce que Gilles Deleuze nommait la dimension « haptique » de l’oeuvre. L’artiste cerne les lisières entre le terrestre et le marin puis sa ligne pointillée escorte les coulées océanes dans les veines de la terre, remonte les flux qui innervent les sols. Pas de carte sans eau, reprenant l’idée antique que la « rivière-amère », nom que les Babyloniens donnaient à la mer, n’était qu’une bordure du monde, Éric Fonteneau en suit attentivement le rivage et ses lignes de partage du fluide et des matières compactes. Les piqûres d’aiguille pistent l’eau là où elle s’immisce dans les lézardes de la terre. Elles recomposent les arborescences des fleuves qui se dispersent dans les sinuosités capricieuses de leurs affluents et par son geste, l’artiste retranscrit le cheminement des explorateurs, contraints de prospecter les contrées impénétrables par les seules voies fluviales. L’artiste retrouve cette capillarité graphique qui se déploie à partir des côtes, laissant pour zones inexplorées, un papier immaculé, comme sur les anciennes cartes. « En faisant ces infimes petits trous d’aiguille j’ai le sentiment de marcher dans le monde réel, sur les crêtes, dans les vallées, sur le bord des cours d’eau et aussi dans les rues des villes portuaires. J’ai d’ailleurs remarqué qu’une bonne représentation est affaire d’échelle et que l’outil de travail (le diamètre de l’aiguille) doit être bien adapté au motif. Peut-être faut-il faire coïncider le temps de l’aiguille au temps de la marche. Par exemple il me faut deux jours d’atelier pour figurer l’île d’Yeu et deux jours pour en faire le tour à pied1.» Éric Fonteneau installe une chronologie dans son travail, reliant d’une manière continue un balisage spatial aux scansions temporelles. Ses albums antérieurs incitent déjà à l’ordonnancement cadencé d’une lecture, les éphémérides y désignent une durée d’exécution de l’œuvre, alors ses cartes naturellement ne valent que par les trajectoires qu’elles révèlent, c’est-à-dire des parcours délimités, des séquences spatio-temporelles évidentes donc. L’idée du pèlerinage n’est jamais loin, du fait que l’expérience du trajet a pour vertu de modifier progressivement celui qui l’accomplit. L’artiste interprète ainsi celui de 350 kilomètres qu’effectua à pied le jeune Johann Sebastian Bach d’octobre 1705 à janvier 1706, entre Arnstadt et Lübeck, et qui le décida à devenir compositeur auprès du vieux musicien allemand des plus renommés, Dietrich Buxtehude2.

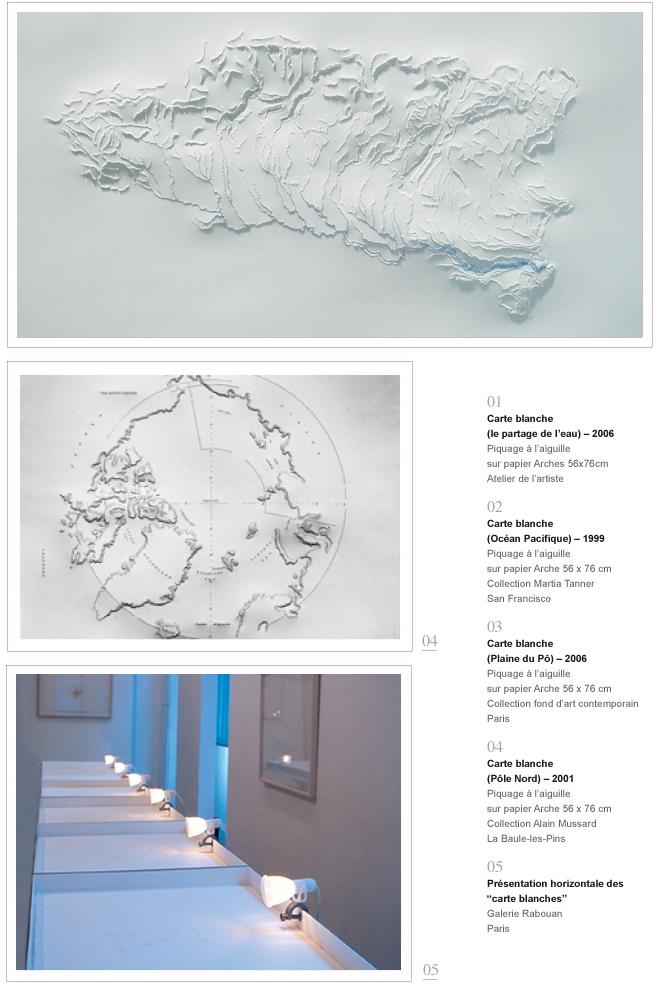

Le mot pays viendrait étymologiquement de « pagus », issu du verbe « pango » qui signifie « j’enfonce un pieu ». Cet acte fondateur, qu’on retrouve chez Perec avec les termes d’ancrage dans l’espace compris dans son projet de titre, nous enseigne qu’il n’y aurait pas de pays sans point d’attache, sans un lien qui nous retienne à un espace situé entre terre et ciel. Il faut donc planter dans le sol une pique pour fonder le pays de la même manière qu’Éric Fonteneau perfore ses territoires de papier d’une aiguille pour nous les donner à voir. Comme un point de couture produit une ligne, l’aiguille est nomade et les perforations successives s’enchaînent telles les étapes d’un itinéraire. Jamais l’artiste ne parlera de la sédentaire épingle qui, elle, est condamnée à la fixité. Pour la cartographie, le temporaire, le provisoire et encore moins l’éphémère n’existent pas car il n’y a pas de raison d’inscrire durablement les icebergs, de fixer les dunes ou de tracer les débordements des eaux sur le papier. C’est ainsi qu’il n’y a pas non plus de nuage dans une carte du ciel. Si le cartographe ne connaît ni les variations saisonnières, ni les états d’âme du marin, l’artiste peut tout se permettre, et la gomme et l’estompe seront ses instruments pour traduire les brumes, le brouillard aussi bien que les effets fugaces des changements de climat. Alors dans les mises en scène de ses Cartes blanches, des éclairages rasant comme un soleil couchant font que « les reliefs apparaissent et la lumière, au jeu des ombres, dessine à son tour la topographie du papier.3» Ainsi le faisceau des lampes, s’écorchant aux reliefs des feuilles perforées, révèle l’image d’une carte comme un écran perlé de cinéma s’anime sous la projection d’un film.

« L’atelier, selon une comparaison connue, est l’univers de l’artiste : il s’y meut à son aise, y rassemble ses modèles et accessoires ; il y reconstitue fictivement le monde ; il crée son monde.4» D’où l’artiste peut-il mieux l’appréhender que depuis un lieu clos ? Le pouvoir de la chambre noire, qu’elle soit une pièce ou une boîte est bien de révéler des représentations préalables du monde extérieur, ce à l’intérieur d’un espace refermé sur lui-même. Faire venir à soi les images et par elles se projeter est une posture partagée entre la sagesse et la vanité. Mais cette vanité n’est plus de l’orgueil, c’est le cabinet de curiosité qu’elle suppose et surtout le bureau de l’encyclopédiste qu’elle évoque. En avril 1336, au sommet du Mont Ventoux, Pétrarque ouvrit au hasard Les Confessions de saint Augustin et lut : « Les hommes vont admirer les cimes des monts, les vagues de la mer, le vaste cours des fleuves, le circuit de l’Océan et le mouvement des astres, et ils s’oublient eux-mêmes. », je ne sais qui de Pétrarque ou de Perec, Éric Fonteneau préfèrera la compagnie, mais cette confession aurait pu être écrite pour un cartographe.

1FONTENEAU (Eric), Notes d’atelier n° 2, non publiées, sans date.

2Commande de René Martin à l’artiste, pour les Folles journées de Nantes, février 2009.

3FONTENEAU (Éric), note d’atelier n° 2, non publiées, sans date.

4BESSON (Christian), La Phrygane, la merveille et le monument », in « Hubert Duprat », catalogue des expositions Hôtel des Arts, Fondation nationale des Arts, Paris / Galerie Jean-François Dumont, Bordeaux / La Criée, halle d’art contemporain, Rennes / Villa Arson, CNAC, Nice. 1991, p. 28.

Des cartes de géographie, blanches, presque invisibles, qui sont l’ombre d’elles-mêmes.

Eric Fonteneau a choisi le vide et la lumière qui s’y infiltre pour raconter ces pays réels, pour écrire leurs noms. Les fines perforations d’une aiguille ont dessiné dans le papier blancs les contours de continents, les tracés de fleuves, les courants de reliefs montagneux. Tout y est représenté en creux.

Des cartes de géographie, blanches, presque invisibles, qui sont l’ombre d’elles-mêmes.

Eric Fonteneau a choisi le vide et la lumière qui s’y infiltre pour raconter ces pays réels, pour écrire leurs noms. Les fines perforations d’une aiguille ont dessiné dans le papier blancs les contours de continents, les tracés de fleuves, les courants de reliefs montagneux. Tout y est représenté en creux.